関西経済同友会による「大阪・北ヤードを広大な公園に」の提言書、いまのPFIやPPPの検討として参考になります。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20110105/544987/

ポイントは以下のとおりです。

1.

関西経済同友会は2010年12月27日、

JR大阪駅の北側に広がる大阪駅北地区(梅田北ヤード)再開発の2期区域を

広大な緑と水の空間「グリーンパーク」として整備することを求める提言を発表。

学生や若手の設計者から募った5つのモデル案とともに公表した。

提言は大阪市の平松邦夫市長にも提出している。

2.

貨物駅の跡地である梅田北ヤードは、総面積が24ha。

先行開発区域である東側の7haは三菱地所などが事業主体となり、

13年3月の完成を目指して高層ビル群の建設を進めている。

3.

2期区域となる西側の17haは、事業主体や開発スケジュールがまだ決まっていない。

今回の提言はこの17haを対象とした。

4.

提言では、17haのうち道路や駅前広場を除く敷地面積が10.5haあると算定。

その3分の2に当たる7haをオープンスペースとするよう求めた。

5.

建物はできるだけ低層で計画し、延べ面積は2期区域全体で21ha程度に抑えるよう求めた。

建物を含む2期区域全体を「グリーンパーク」として整備する。

6.

「総合特区」で用地取得の課題を解決。

7.

まず、市と民間がともに事業主体となって役割分担しなければならないと強調した。

8.

土地の大半を所有する鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、

全体の3分の1から3分の2程度を随意契約で市に譲渡するよう求めた。

9.

残りの土地は、価格ではなく計画内容を重視した企画競争入札で民間に譲渡する。

企画競争入札が難しい場合は、市が地区計画などで開発を制限したうえで

競争入札を実施すべきだと提言した。

10.

市に代わって「公共に準じる第三者」が機構から随意契約で土地を入手した後、

市と民間に長期間にわたって貸し付ければ、公園の整備が容易になることも示した。

11.

政府が1月下旬から始まる通常国会に提出を予定する総合特区制度法案の成立を念頭に置いた手法だ。

国際戦略総合特区などとして認められると、様々な規制緩和や税の優遇措置が受けられる。

提言では、市が11年の特区申請を目指して、関係者間の調整を早急に進めるべきだと指摘した。

12.

次に、市の資金調達の方法も示した。

例えば、公園の用地取得や整備には国の補助金を活用。

防災街区整備事業などによる起債も検討すべきだとした。

加えて、市は市域面積の26%に相当する約5800万m2、約6兆円の市有地を持っている。

未利用地などを売却すれば、資金を捻出できると指摘した。

13.

そのほか、立体都市公園制度を使って民有地の上に公園を整備する方法や、

公園の地下を民間に貸し出して、使用料収入を公園の整備や維持に充てる方法、

整備費の一部を民間が負担する代わりに命名権を与える方法などを紹介した。

(地下駐車場などが現実的かもしれません。立石)

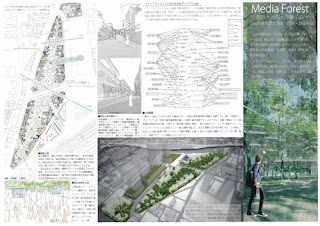

< 提言書のモデル案 >

◇ 鳳コンサルタント(大阪市)が作成したモデル案

◇ 大阪芸術大学が作成したモデル案

◇ 京都造形芸術大学の大学院生が作成したモデル案◇ アール・アイ・エー(東京都港区)の大阪支社が作成したモデル案◇ 都市環境ランドスケープ(大阪市)と安井建築設計事務所(同)が共同で作成したモデル案

2011年1月9日日曜日

介護予防運動教室支援事業を始めました。

いつまでも元気な社会づくりと増え続ける独居老人への支えになりますように。今こそコミュニティ社会づくり。

デイサービスや介護サービス事業者に依存せず、皆さんの身近な環境でやりませんか?

今般の財政難のもとの介護保険制度においては、十分に満足できる介護は期待されません。また、誰でもが、少しでも長く、介護の世話になりたくないと思っている中での「介護予防運動」は非常に重要になっております。しかしながら、一人で運動を続けることは、若年層であっても難しく、自主的に行おうとする仲間作りと環境が必要なところです。

本サービスは、これらの運動の拠点・環境づくりと、運動を推進するためのプログラムの提供、地域のリーダー(ファシリテーター)を育成をし、継続的な事業になるよう努めます。

また、運動指導には、往年のオリンピック選手等の協力を得ながら、事業の普及啓蒙に寄与します。

(監修;日本体育大学・井川教授/医学博士、早稲田大学・宮崎教授/医学博士)

お問合せ先; i.tateishi@gmail.com 立石宛

メールタイトルに「介護予防」と入れてくださいませ。

デイサービスや介護サービス事業者に依存せず、皆さんの身近な環境でやりませんか?

今般の財政難のもとの介護保険制度においては、十分に満足できる介護は期待されません。また、誰でもが、少しでも長く、介護の世話になりたくないと思っている中での「介護予防運動」は非常に重要になっております。しかしながら、一人で運動を続けることは、若年層であっても難しく、自主的に行おうとする仲間作りと環境が必要なところです。

本サービスは、これらの運動の拠点・環境づくりと、運動を推進するためのプログラムの提供、地域のリーダー(ファシリテーター)を育成をし、継続的な事業になるよう努めます。

また、運動指導には、往年のオリンピック選手等の協力を得ながら、事業の普及啓蒙に寄与します。

(監修;日本体育大学・井川教授/医学博士、早稲田大学・宮崎教授/医学博士)

お問合せ先; i.tateishi@gmail.com 立石宛

メールタイトルに「介護予防」と入れてくださいませ。

2011年1月8日土曜日

「モノ」から「サービス」への時代に向けて - 第51回国民生活白書より

新たなサービス事業の構築に向けて ~ 「地域力創造」

第51回国民生活白書より、多くの国民意識のポイントを纏めてみました。

第51回国民生活白書より、多くの国民意識のポイントを纏めてみました。

参考になれば幸いです。

■ 人・モノ・カネ・情報が大量に世界を対流する中にあっては、その相互依存はますま す強まり、日々の日常生活はそうした相互依存の中でしか成り立っていない。■ 相互依存の中で成り立つ社会において、人々が受け身で生活するか、主体で生活するかによって今後の我が国の社会、そして世界の将来像は大きく変わりうる。⇒ 「消費者市民社会(Consumer Citizenship)」

■ 一人一人がそれぞれの幸せを追求し、その生活を充実したゆとりのあるものにできる社会そうした社会を目指すためには受け身の生活では実現しない。

■ 我が国においても、ますます社会問題、環境問題などが深刻化する中で「消費者市民社会」への転換が求められている。

■「個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ」という人の割合は2000年を底に近年上昇を続けている。また、社会のために自ら行動すべきという個人も増えている。

■ 社会をより良いものに変える原動力とするには、何ができるか、何をすべきかを考えるときである。

■ 約6割の国民が自分の消費行動で社会がかわると思っている。

■ 他人については、「無責任の風潮」と感じている。

■ 他人については、「無責任の風潮」と感じている。

■ 約7割近い人が「社会の役に立ちたい」と思っている。

■ 大企業に取り組んで欲しいテーマは、①環境保護、②教育・職業訓練、③貧困対策、④芸術・文化の振興、⑤人々の健康、⑥犯罪防止となっている。

■ 日本の家計支出は「モノ」から「サービス」へとシフトされている。

■ 欧米では、日本以上にサービス化が進んでいる。

■ 日本におけるサービス業は、満足度が低いものとなっている。特に「役務」のトラブル件数が増えている。

■ 日本におけるサービス業は、対家計民間消費非営利サービス業とともに労働生産性が低いが、生産性上昇の余地は大きい。

■ 所得上昇は「幸福度(生活満足度)」に結びついていない。

以上をまとめますと、これまでのサービスの概念を変えた新サービス事業が期待されます。

また、個人個人の社会貢献への動機付け・機会とコミュニティ環境の構築が求められております。

これらの情報が新事業創出、雇用創出、地域活性化対策、地域コミュニティ等の取り組みの参考になれば幸いです。お手伝いいたします。

<問合せ先>

よろしくお願いいたします。

登録:

投稿 (Atom)